import * as cdk from 'aws-cdk-lib';

import * as ec2 from 'aws-cdk-lib/aws-ec2';

export interface RockyLinuxStackProps extends cdk.StackProps {

}

export class RockyLinuxStack extends cdk.Stack {

public constructor(scope: cdk.App, id: string, props: RockyLinuxStackProps = {}) {

super(scope, id, props);

const ec2dhcpOptions = new ec2.CfnDHCPOptions(this, 'EC2DHCPOptions', {

domainName: 'ap-south-1.compute.internal',

domainNameServers: [

'AmazonProvidedDNS',

],

],

});

ec2dhcpOptions.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

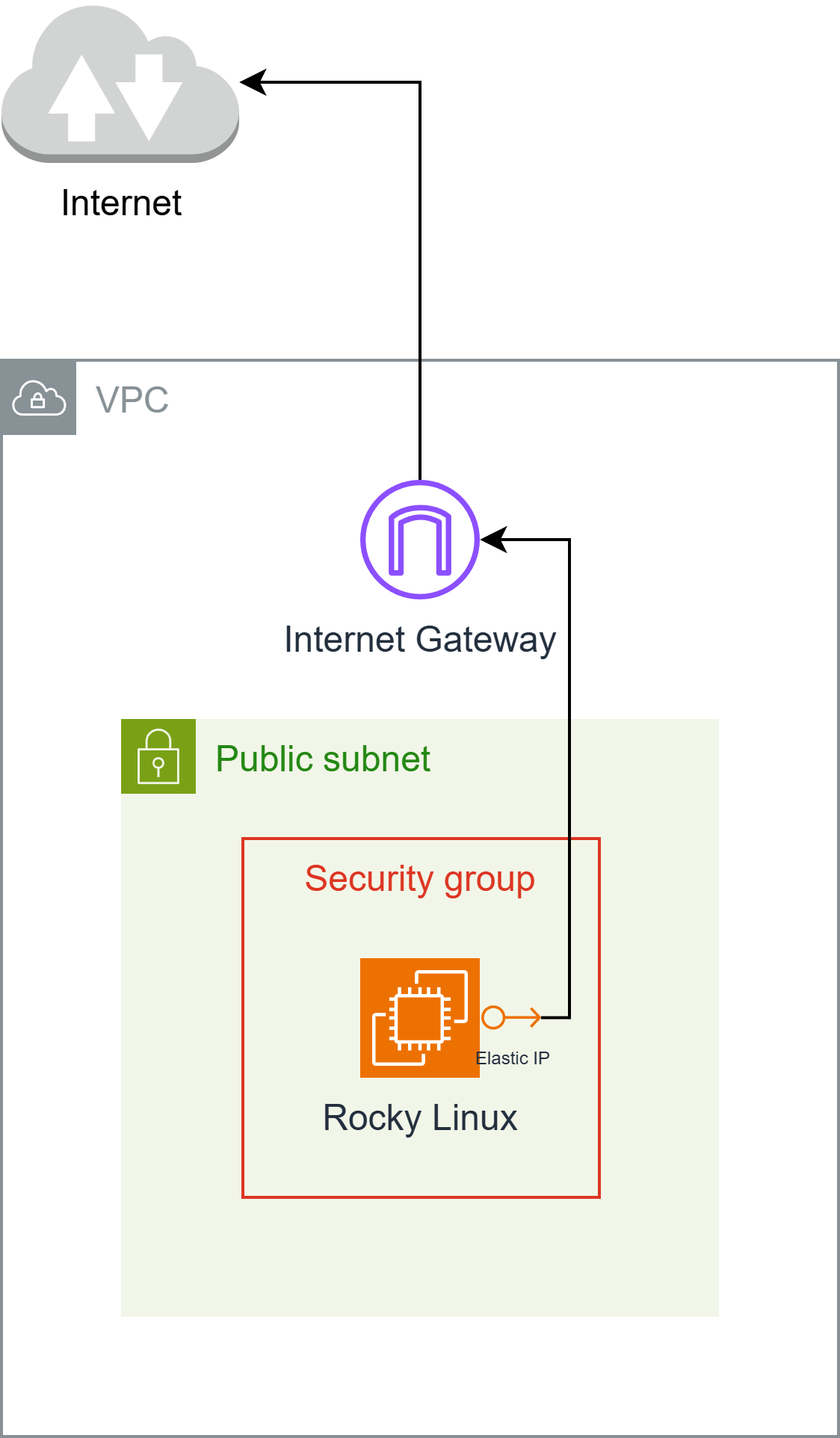

const ec2InternetGateway = new ec2.CfnInternetGateway(this, 'EC2InternetGateway', {

{

value: 'igw',

key: 'Name',

},

],

});

ec2InternetGateway.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2vpc = new ec2.CfnVPC(this, 'EC2VPC', {

cidrBlock: '10.0.0.0/16',

enableDnsSupport: true,

instanceTenancy: 'default',

enableDnsHostnames: true,

{

value: 'vpc',

key: 'Name',

},

],

});

ec2vpc.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2VPCGatewayAttachment = new ec2.CfnVPCGatewayAttachment(this, 'EC2VPCGatewayAttachment', {

vpcId: ec2vpc.ref,

internetGatewayId: ec2InternetGateway.ref,

});

ec2VPCGatewayAttachment.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2NetworkAcl = new ec2.CfnNetworkAcl(this, 'EC2NetworkAcl', {

vpcId: ec2vpc.ref,

],

});

ec2NetworkAcl.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2RouteTable = new ec2.CfnRouteTable(this, 'EC2RouteTable', {

vpcId: ec2vpc.ref,

});

ec2RouteTable.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2SecurityGroup = new ec2.CfnSecurityGroup(this, 'EC2SecurityGroup', {

groupDescription: 'launch-wizard-1 created 2025-04-27T00:11:58.641Z',

groupName: 'launch-wizard-1',

vpcId: ec2vpc.ref,

securityGroupIngress: [

{

cidrIp: '0.0.0.0/0',

ipProtocol: 'tcp',

fromPort: 22,

toPort: 22,

},

{

cidrIp: '0.0.0.0/0',

ipProtocol: 'icmp',

fromPort: 8,

toPort: -1,

},

],

securityGroupEgress: [

{

cidrIp: '0.0.0.0/0',

ipProtocol: '-1',

fromPort: -1,

toPort: -1,

},

],

});

ec2SecurityGroup.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2Subnet = new ec2.CfnSubnet(this, 'EC2Subnet', {

vpcId: ec2vpc.ref,

mapPublicIpOnLaunch: false,

enableDns64: false,

availabilityZoneId: 'aps1-az1',

privateDnsNameOptionsOnLaunch: {

EnableResourceNameDnsARecord: false,

HostnameType: 'ip-name',

EnableResourceNameDnsAAAARecord: false,

},

cidrBlock: '10.0.0.0/20',

ipv6Native: false,

{

value: 'subnet-public1-ap-south-1a',

key: 'Name',

},

],

});

ec2Subnet.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

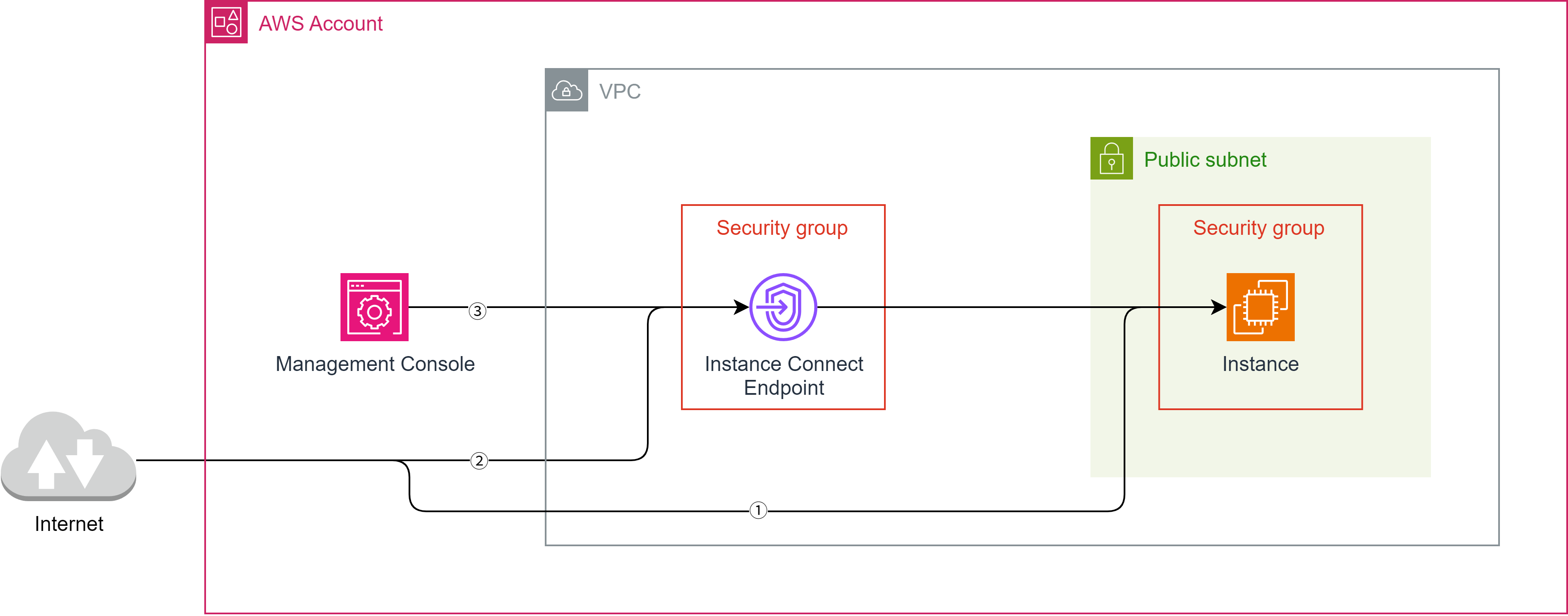

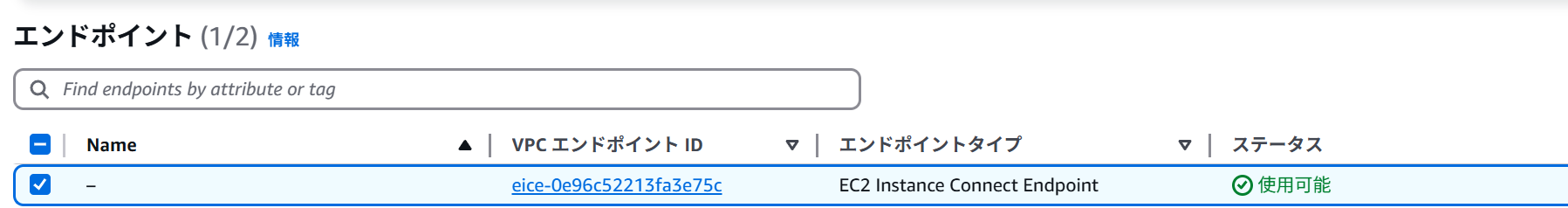

const ec2InstanceConnectEndpoint = new ec2.CfnInstanceConnectEndpoint(this, 'EC2InstanceConnectEndpoint', {

preserveClientIp: false,

securityGroupIds: [

ec2SecurityGroup.attrGroupId,

],

subnetId: ec2Subnet.attrSubnetId,

});

ec2InstanceConnectEndpoint.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2vpcdhcpOptionsAssociation = new ec2.CfnVPCDHCPOptionsAssociation(this, 'EC2VPCDHCPOptionsAssociation', {

vpcId: ec2vpc.ref,

dhcpOptionsId: ec2dhcpOptions.ref,

});

ec2vpcdhcpOptionsAssociation.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2RouteHg = new ec2.CfnRoute(this, 'EC2RouteHG', {

routeTableId: ec2RouteTable.ref,

destinationCidrBlock: '0.0.0.0/0',

gatewayId: ec2InternetGateway.ref,

});

ec2RouteHg.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2SubnetNetworkAclAssociation = new ec2.CfnSubnetNetworkAclAssociation(this, 'EC2SubnetNetworkAclAssociation', {

networkAclId: ec2NetworkAcl.ref,

subnetId: ec2Subnet.ref,

});

ec2SubnetNetworkAclAssociation.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2SubnetRouteTableAssociation = new ec2.CfnSubnetRouteTableAssociation(this, 'EC2SubnetRouteTableAssociation', {

routeTableId: ec2RouteTable.ref,

subnetId: ec2Subnet.ref,

});

ec2SubnetRouteTableAssociation.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2Instance = new ec2.CfnInstance(this, 'EC2Instance', {

tenancy: 'default',

instanceInitiatedShutdownBehavior: 'stop',

cpuOptions: {

threadsPerCore: 1,

coreCount: 2,

},

blockDeviceMappings: [

{

ebs: {

volumeType: 'gp3',

iops: 3000,

volumeSize: 10,

encrypted: false,

deleteOnTermination: true,

},

deviceName: '/dev/sda1',

},

],

availabilityZone: 'ap-south-1a',

privateDnsNameOptions: {

enableResourceNameDnsARecord: false,

hostnameType: 'ip-name',

enableResourceNameDnsAaaaRecord: false,

},

ebsOptimized: true,

disableApiTermination: false,

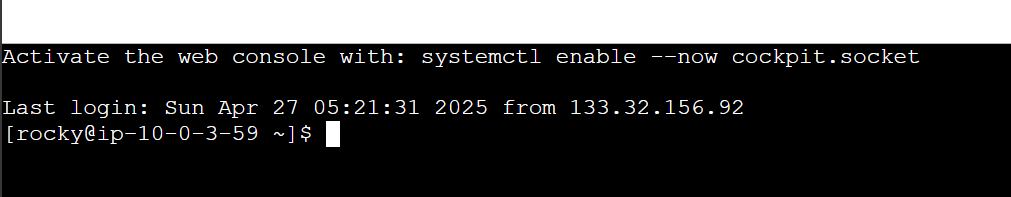

keyName: 'hikari',

sourceDestCheck: true,

placementGroupName: '',

networkInterfaces: [

{

privateIpAddresses: [

{

privateIpAddress: '10.0.3.59',

primary: true,

},

],

secondaryPrivateIpAddressCount: 0,

deviceIndex: '0',

groupSet: [

ec2SecurityGroup.ref,

],

ipv6Addresses: [

],

subnetId: ec2Subnet.ref,

associatePublicIpAddress: true,

deleteOnTermination: true,

},

],

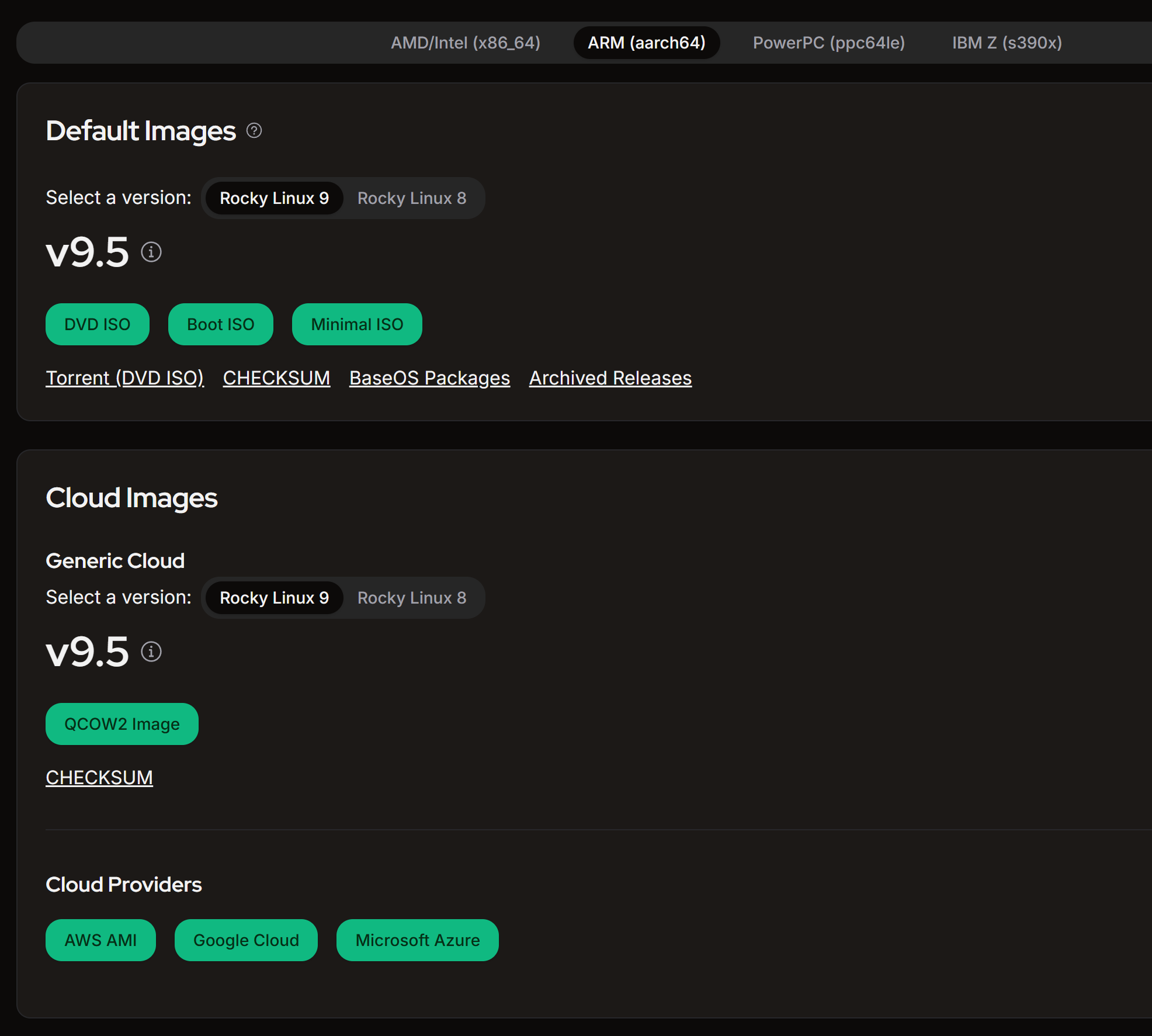

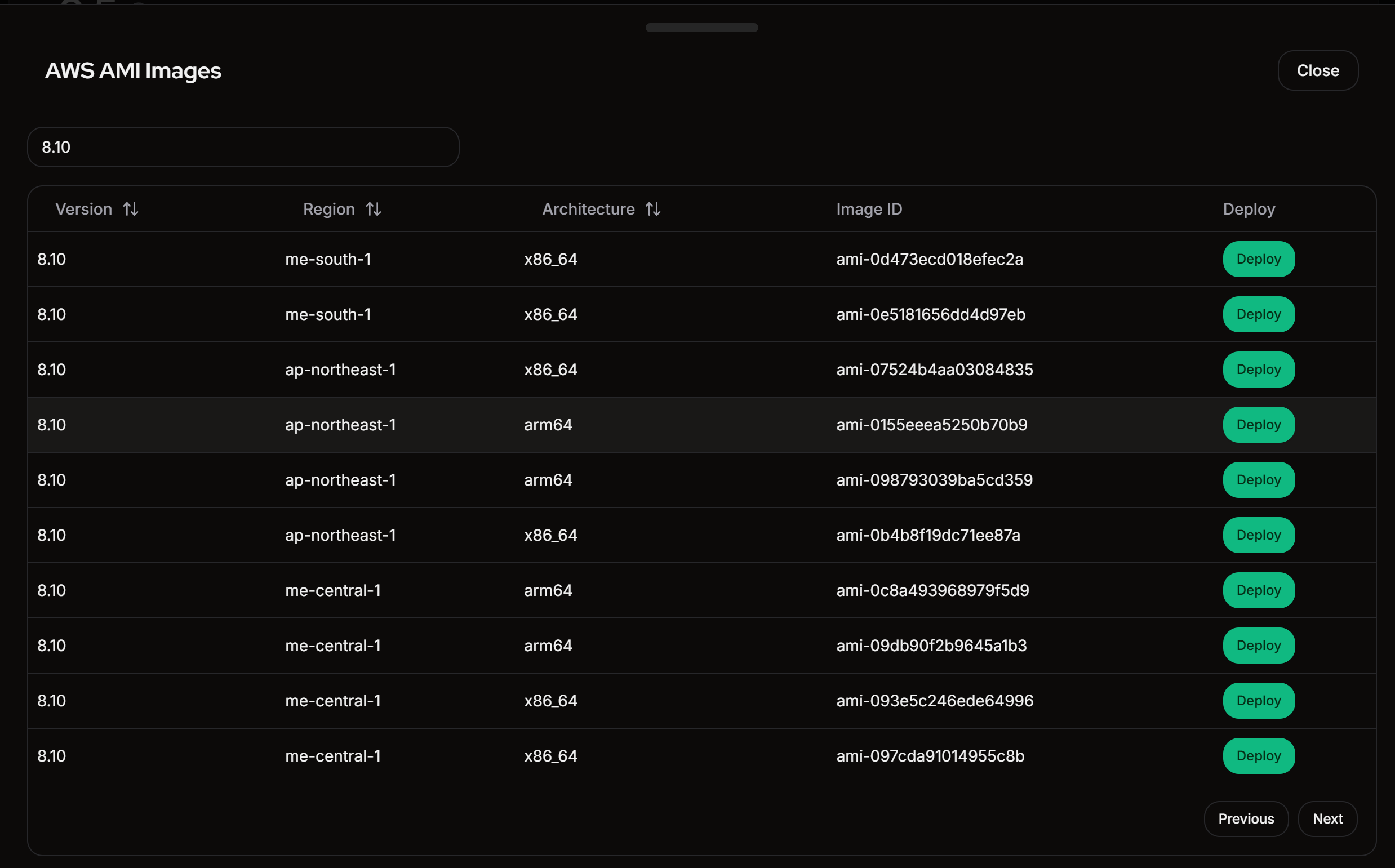

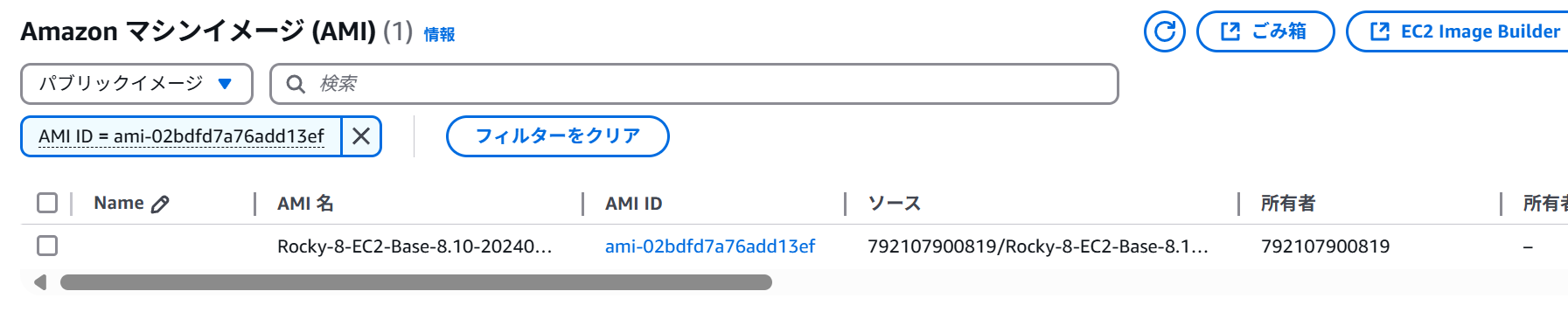

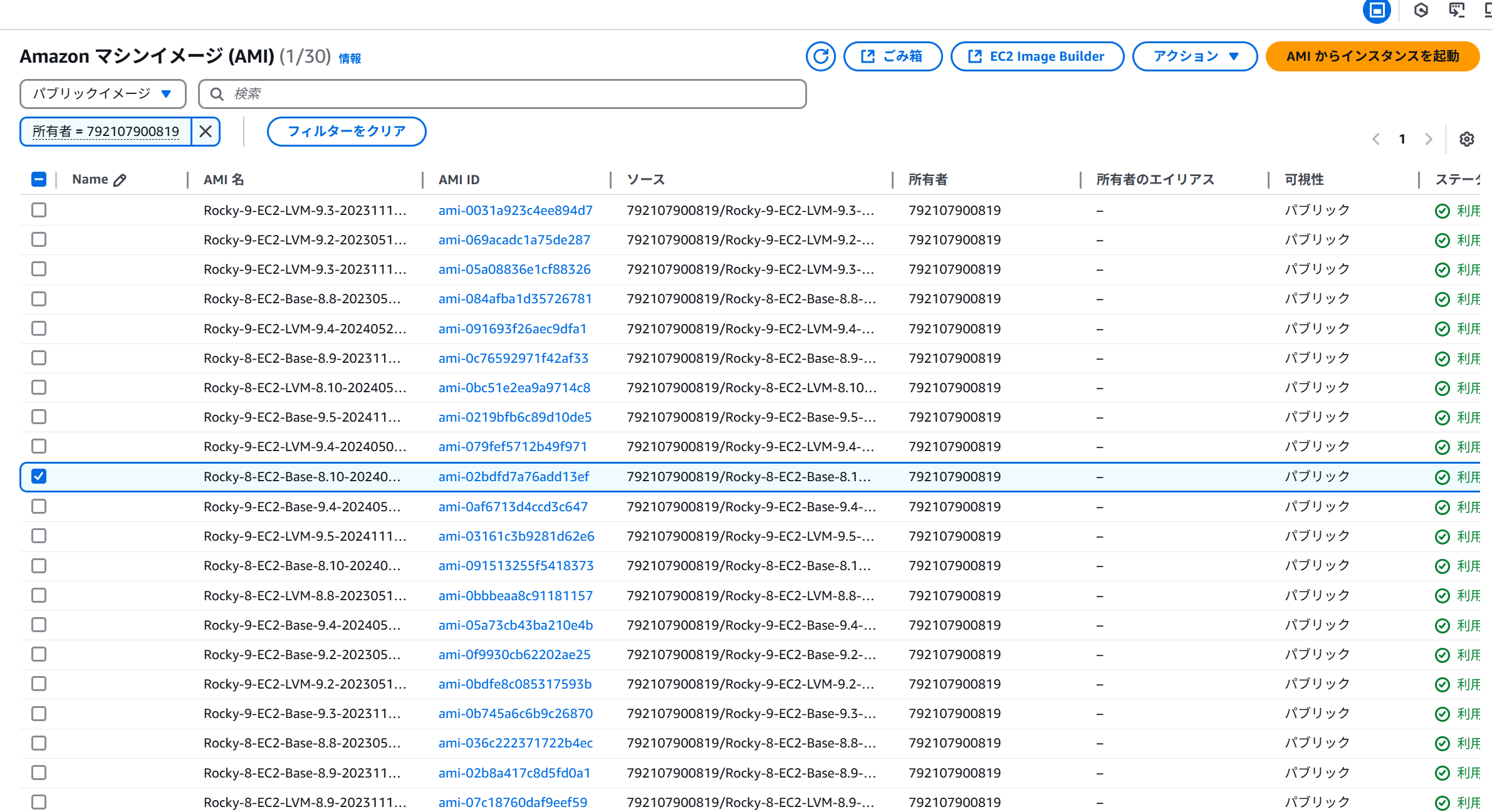

imageId: 'ami-0415efd8380284dc4',

instanceType: 't4g.medium',

monitoring: false,

],

creditSpecification: {

cpuCredits: 'unlimited',

},

});

ec2Instance.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2ElasticIp = new ec2.CfnEIP(this, 'EC2ElasticIp', {

domain: 'vpc',

{

key: 'Name',

value: 'elastic-ip',

},

],

});

ec2ElasticIp.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

const ec2EipAssociation = new ec2.CfnEIPAssociation(this, 'EC2EipAssociation', {

eip: ec2ElasticIp.ref,

instanceId: ec2Instance.ref,

});

ec2EipAssociation.cfnOptions.deletionPolicy = cdk.CfnDeletionPolicy.DELETE;

}

}